来月初開催される音楽賞、MUSIC AWARDS JAPANのノミネーションが4月16日に発表されました。

音楽関係者では音楽ジャーナリストの柴那典さん、元Spotifyで現在はarne代表の松島功さんが登壇しています。またこのタイミングにて、音楽賞を主催する一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)が立ち上げたメディア、OTOMOが発信を開始。下記リンク先はその新メディア発となります。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」主要部門ノミネート作品を柴那典や松島功が解説、発表会レポート https://t.co/7wnsLMqxmn

— OTOMO (@OTOMO_CEIPA) 2025年4月17日

ノミネート作品発表会の模様は、MUSIC AWARDS JAPANの公式YouTubeチャンネルにて発信されています。

そして、柴那典さんはnoteも公開しています。

柴那典さんおよび松島功さんの解説は的確で解りやすいのみならず、元来そのお二方を音楽関係者として招聘したMUSIC AWARDS JAPAN側の選択は極めて正しいと捉えています。自分はこのお二方と2021年末に対談させていただいたのですが(優里が年間総合1位を獲得!Billboard JAPANチャートから振り返る2021年の音楽シーン - 音楽ナタリー(2021年12月10日付)参照)、丁寧な発信や豊富な知識に感銘を受けていました。

このお二方は、何かを紹介する際に不要な比較対象をわざわざ持ち出した上でそれを貶したり嘲笑するようなことを行いません。当たり前のことではありながら、実は音楽関係者の発信にはこの表現の織り込みが残念ながら少なくないと感じています。その点においても、仕事っぷりにおいてのみならず人としても信頼できるお二方の招聘は、間違いなく正しいと断言できます。

一方で、柴那典さんがnoteで記しているように、MUSIC AWARDS JAPANによるノミネーションへの違和感がないわけではありません。自分はネガティブな物の見方や受け取り方が強いゆえに尚の事、その違和感を抱いています。次回以降、もしくは初回開催時からでも改善に至っていただきたいという思いから、今回は新設音楽賞への改善提案をまとめています。

なお自分は、このような音楽賞の登場を歓迎しています。だからこその厳しい批判の表明であることをご理解いただければ幸いです。そしてこのブログでは日本版グラミー賞の創設を願う意味でも同賞が仮に存在するならばという企画を、関西在住の音楽インフルエンサーであるRYOさんと共に毎年実施しています。

<MUSIC AWARDS JAPANへの問題提起、および改善提案>

① 情報解禁時間の非統一

この問題は、ノミネーション発表の前段階にあたるエントリー作品/歌手の発表段階で既に発生しており、以前疑問を記しました。

今回はフライングこそなかったものの、Yahoo! JAPANニュースにて”MUSIC AWARDS JAPAN ノミネート作品 発表”と検索すると(→こちら)、日刊スポーツやスポーツ報知が16時ちょうどに伝えた一方でビルボードジャパンは16時05分、オリコンは16時21分、音楽ナタリーは16時22分等バラバラであり、さらにMUSIC AWARDS JAPANのXにおける下記アナウンスは20時16分と、さらに遅くなっています。やはり非統一感は否めません。

音楽人5000人が選ぶ、国際音楽賞🏆

— MUSIC AWARDS JAPAN公式 (@MAJ_CEIPA) 2025年4月17日

【MUSIC AWARDS JAPAN】

ついに50部門のノミニーズが発表✨

この中から5月に各最優秀賞が決定しますので、乞うご期待ください!

▼気になるノミニーズはこちら🎶https://t.co/9KNXj7XYKi#MAJ2025#MUSICAWARDSJAPAN pic.twitter.com/runZfEkHZK

そもそもMUSIC AWARDS JAPANによるノミネート作品発表会の開催時刻はこのような形で紹介されています。しかし、どのような形で発表するか、そして開催時刻の発表がなぜ前日なのかという曖昧さは拭えませんでした。

音楽人5000人が選ぶ、国際音楽賞🏆

— MUSIC AWARDS JAPAN公式 (@MAJ_CEIPA) 2025年4月16日

【MUSIC AWARDS JAPAN】

5月の授賞式に先駆けて、ついにノミネート作品・アーティストを4月17日(木)16時に発表します✨#MAJ2025#MUSICAWARDSJAPAN pic.twitter.com/tAdxxNOp3J

ノミネート一覧が事前にメディアに伝わっていること(一部スポーツ紙の発信内容から想起可能)を踏まえれば、たとえばMUSIC AWARDS JAPANの公式YouTubeチャンネルにて16時ちょうどに生配信を開始し、主要6部門すべてをまずはお伝えした上でメディアがノミネーション全般を一斉に報道、その上でMUSIC AWARDS JAPAN側が当日の発表会をアーカイブ化したりメディアが音楽賞の詳細を報じるという流れが好いでしょう。

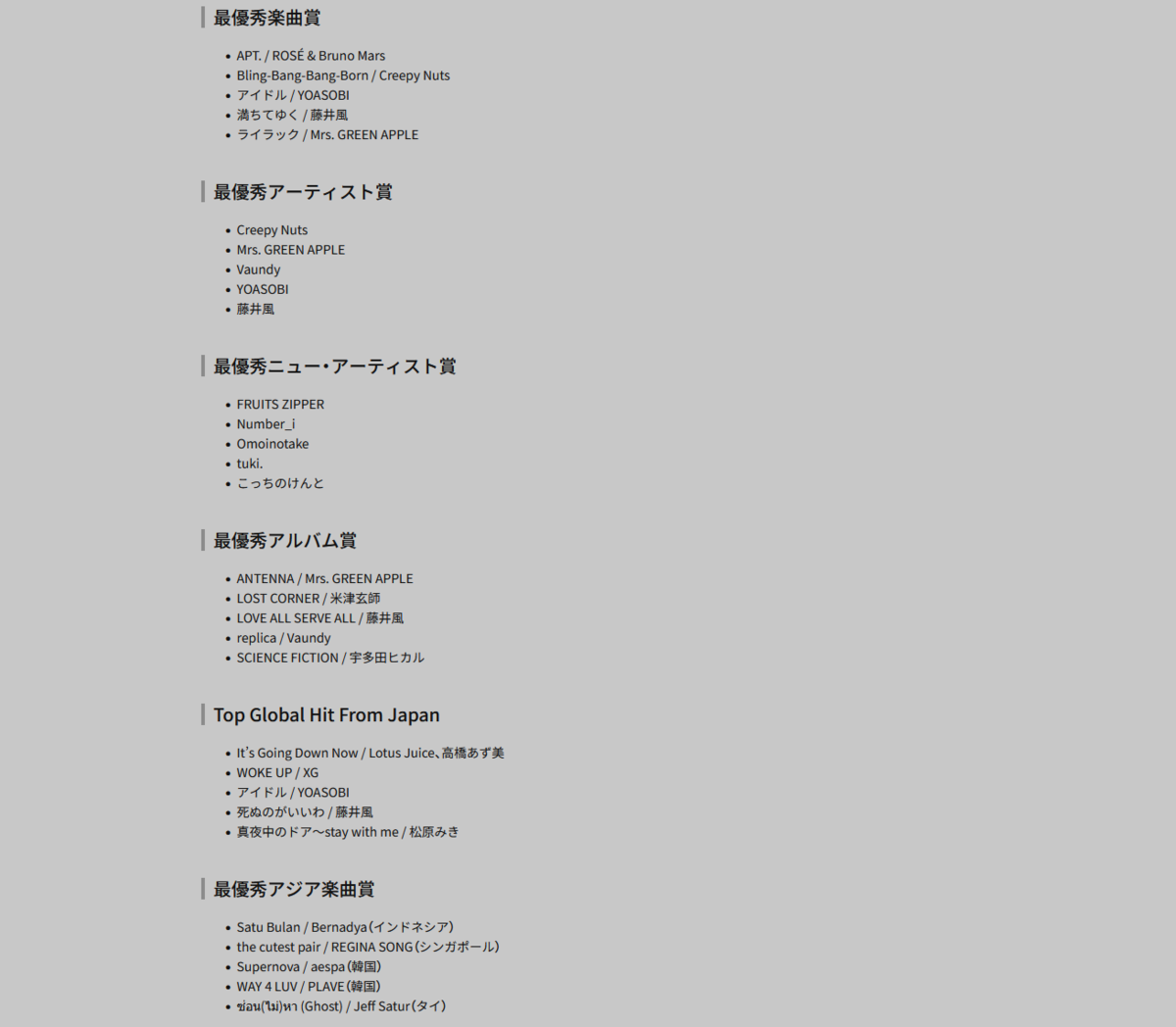

② ノミネート掲載順の非統一

この非統一は、MUSIC AWARDS JAPAN側とノミネーション掲載メディアとで、またMUSIC AWARDS JAPANの部門間でも起きていることです。

たとえば”リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN”の掲載順は、MUSIC AWARDS JAPANはアルファベット順、USEN側ではあいうえお順となっています。

(上記は「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」主要部門ノミネート作品を柴那典や松島功が解説、発表会レポート | OTOMO(4月17日付)より。以下同様。)

ファンの楽曲リクエストで「ノミネートアーティスト」10組が決定!

— USENの音楽情報サイト「encore(アンコール)」 (@encore_inf) 2025年4月17日

"推し"への想いを込めた最終投票がスタート ~「MUSIC AWARDS JAPAN」リクエスト特別賞 「推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」の表彰に向けて~https://t.co/aXvoSQYP1d#MUSICAWARDSJAPAN… pic.twitter.com/FLFISf70Wl

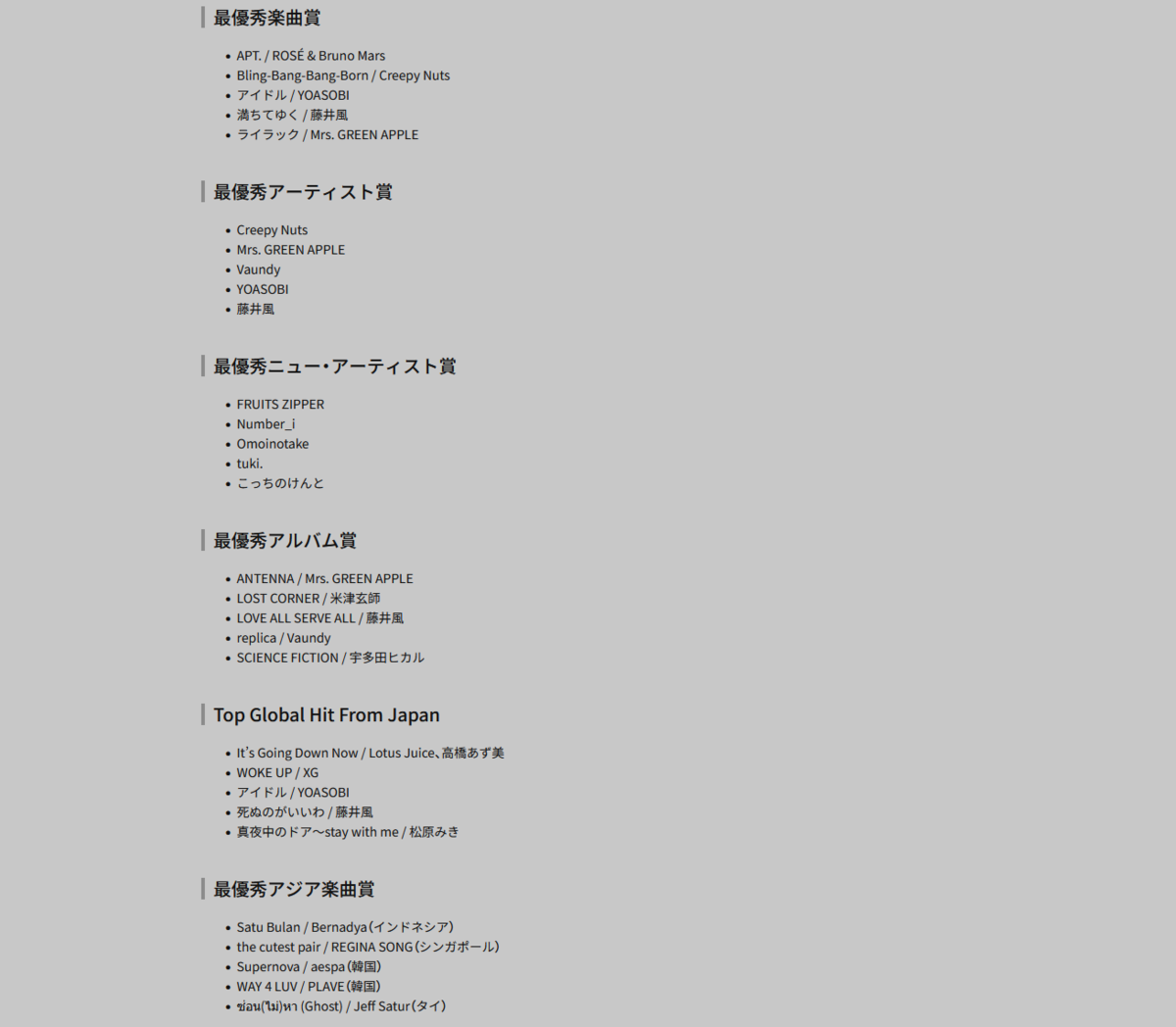

また主要部門だけをみても、ノミネーション作品や歌手の掲載基準は不透明です。最優秀アルバム賞はアルバム名がアルファベット順になっていますが、偶然と言われてもおかしくないでしょう。

仮にこの掲載が投票上位順の場合、最終投票にて”上位だから敢えて投票しない”という心理が生まれかねません。そのような心理は新設音楽賞が掲げる透明性を濁らせかねないと考えます。

MUSIC AWARDS JAPANが国際音楽賞、アジア版グラミー賞と意識されているのであれば、ノミネーションはアルファベット順で統一することが最善でしょう。

③ ノミネート作品から漂う時代錯誤感

音楽チャートをエントリーの選考基準にしていることでこのような状況が発生すると考えます(ただエントリー作品からノミネーションを選出するのは会員投票です)。

— Kei (ブログ【イマオト】/ポッドキャスト/ラジオ経験者) (@Kei_radio) 2025年4月17日

チャートヒットゆえノミネーションは自然だとして、”#MUSICAWARDSJAPAN は古い”というレッテルが貼られる懸念はゼロではないと考えます。 https://t.co/EPy0TTVpFm

音楽ライター/編集者の小熊俊哉さんによる発信に引用リポストした上記内容は、別の音楽関係者の方からもリアクションをいただいています。エントリーの基準となる音楽チャートはストリーミング時代ゆえリバイバルヒットしやすいこと、ソングチャートにカラオケ指標が存在すること、またレコードやデラックスエディションとしてフィジカルが再発されることもあり、過去作品が単週でもランクインすることが可能な状況です。

この件については冒頭で紹介した音楽ジャーナリストの柴那典さんによるnoteを紹介。小熊さんも挙げた「今夜はブギー・バック」を含め、時代錯誤感を率直に指摘した上でその払拭への提案を記されています。

まだ授賞式も行われてないので気が早いのですが、もうひとつ、来年以降に向けての提言を。というのも、きっとノミネートを見てちょっとモヤモヤしてる人もいるんじゃないかと思うんです。部門賞をじっくり見ていくと「2024年の作品」ではなく「往年の名曲」がわりと選ばれている。今回は初回なのでいいと思うんですが、次回以降はやっぱり新しい作品を俎上に載せるべきだと思うんですよね。過去曲についてはルールを制定してエントリー作品の時点でできるだけオミットしていく方向が望ましいのではないかと思います。

「Top Global Hit From Japan」に「真夜中のドア~stay with me」があるのは全然いいんですよ。だけど、たとえば2025年の「最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞」に「今夜はブギー・バック」をノミネートするんだったら「ぶぎ・ばく・べいびー」の方をエントリーの俎上に載せるべきでしょうと思う。

・「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート発表会に登壇してきました|柴 那典 - note(4月18日付)より

米ビルボードでは集計対象期間以前にリリースされた作品でもノミネートされることはありますが、今回のMUSIC AWARDS JAPANほど目立ちません。次に挙げる問題点と合わせて改善することで、エントリーおよびノミネートの顔ぶれから古さを感じさせることは減っていくでしょう。ただし自分がXで記したように、投票した会員の意思が反映された上でのノミネーションであることから、会員の意思も気になるところです。

④ 音楽チャートに頼りすぎたエントリー選定

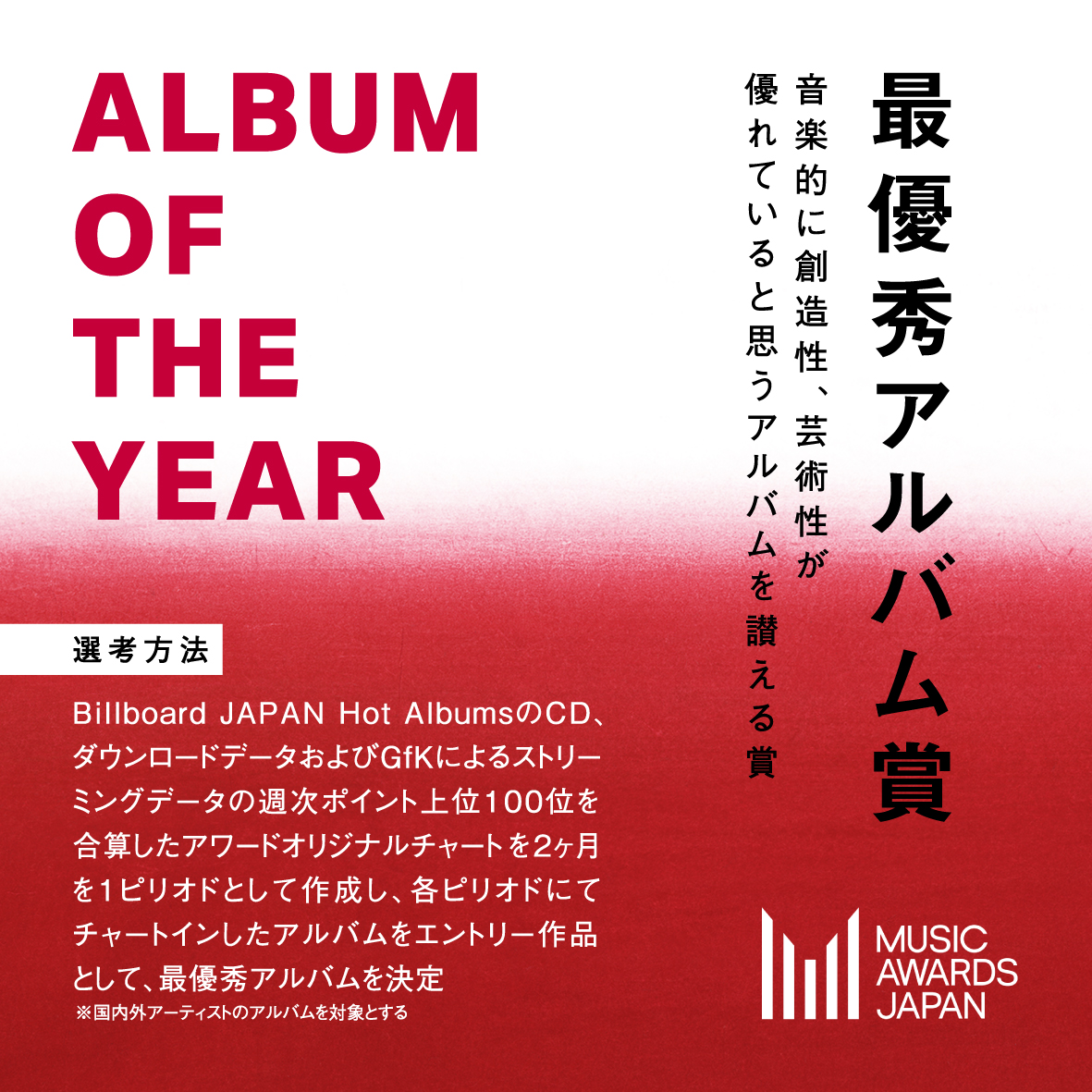

さて、先程の柴那典さんによるnoteでは、昨年音楽業界で話題となった柴田聡子『Your Favorite Things』に言及されています。

このアルバムは今年のCDショップ大賞(第17回CDショップ大賞2025)で大賞「赤」を受賞していますが、しかしながら『Your Favorite Things』はMUSIC AWARDS JAPANの最優秀アルバム賞にエントリーされていません。これは「青」を受賞した離婚伝説『離婚伝説』についても同様です。

【エントリー作品を紹介🎼】

— MUSIC AWARDS JAPAN公式 (@MAJ_CEIPA) 2025年3月27日

音楽的に創造性、芸術性が優れていると思うアルバムを讃える【最優秀アルバム賞】

この中からどの作品がノミネートされるのか、

ぜひご注目ください❗️

▼公式サイトも✅https://t.co/ZYK9Yz3dYd#MAJ2025 #MUSICAWARDSJAPAN pic.twitter.com/qDRJYhUrE2

— MUSIC AWARDS JAPAN公式 (@MAJ_CEIPA) 2025年3月27日

上記ポストにて最優秀アルバム賞のエントリー作品一覧が掲載されていますが、柴田聡子『Your Favorite Things』や離婚伝説『離婚伝説』は含まれていません。またMUSIC AWARDS JAPANのホームページにてどの部門にエントリーしたかの検索が可能ですが、柴田聡子さん(検索結果はこちら)、離婚伝説(→こちら)共に最優秀アルバム賞にはエントリーされていないことがこちらでも解ります。

上記画像はMUSIC AWARDS JAPANのXアカウントによるポスト(→こちら)に貼付された画像ですが、エントリー作品の選定基準がここから解ります。評判の高い作品がチャートで強くなることや評判がもっと広く認知されることも必要ながら、しかし音楽チャートへのランクインがエントリー基準となることで良質な作品がフックアップされないという機会損失が生まれていると痛感します。

解決手段として、まずは前項目でも挙げたように(そのバズが大きく社会的ヒットになった場合を除き)過去作品をエントリー段階で外すことは必要でしょう。今回エントリー対象となった作品や歌手は来年の音楽賞で同じ部門にエントリー可能となっても選定しないことを、前向きに検討していいのではないでしょうか。

ふたつ目は、音楽チャートをエントリー選定基準とすることはそのままに、その対象範囲を拡大するということ。特にストリーミングはロングヒットが多いこともあり、顔ぶれが変わりにくく新たな作品が入りにくいといえます。このブログではビルボードジャパンソングチャートにおける加点対象を300位から少なくとも500位までに拡大することを提案していますが、いっそのこと1000位まで拡げることも検討していいでしょう。

加えて、米グラミー賞のように自薦制度を用意することも検討していいのではないでしょうか。エントリー選定基準を音楽チャートランクインとの二本柱にすることで、ノミネート作品にもいい意味での奥行きが生まれるのではないでしょうか。

ちなみに、MUSIC AWARDS JAPANが多くの部門でエントリーの選定基準としているビルボードジャパンにおいては、エントリーやノミネートの発表直前にて音楽チャートの発表(CHART insight更新や記事公開)が遅れるという事態が幾度となく発生しています。初回ゆえバタバタであることは容易に想像できるのですが、音楽チャートはあくまでデータを提供する立場だと強調しなければ、双方の独立性に疑問を抱かれかねません。

⑤ 無難に落ち着いたと思われかねない選定

MUSIC AWARDS JAPANの主要6部門について私見を申し上げるならば、不得手である最優秀アジア楽曲賞を除けばその顔ぶれには納得する部分が多いと感じています。Top Global Hit From Japanは昔の曲が多いものの、この点はビルボードジャパンによるGlobal Japan Songs Excl. Japanをみれば納得できるでしょう(一方で現在の日本の楽曲がより羽ばたくためにどうするかを考える必要もあるはずです)。

ただ、このラインナップを”面白みがない”と捉える方もいるのではと感じます。音楽チャートがエントリー選定基準であることに加えて、新設音楽賞は『日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにする』ことが目的のため、名刺代わりと成り得る作品を会員が選出したと捉えることもできるのではないでしょうか(『』内は「MUSIC AWARDS JAPAN」新設 - MUSIC AWARDS JAPAN|CEIPA(2024年10月22日付)より)。

(そう考えれば、最優秀アルバム賞に宇多田ヒカルさんのベストアルバム『SCIENCE FICTION』が選ばれるのは自然なことかもしれません。新曲やリアレンジ、新たなミックスも収められていますが、しかしながらベストアルバムがエントリーのみならずノミネートされることに対し違和感は拭えないというのが率直な私見です。)

MUSIC AWARDS JAPANは”透明性”を強く謳っていますが、投票する会員が新設音楽賞の設立目的を意識して(念頭において)投票した可能性が考えられます。投票段階にて会員の意思とは別に音楽賞のカラーも反映されているだろうことは考慮する必要があるはずです。

さて、米グラミー賞はエントリーが自薦であることもあり、時折面白い結果が生まれます。

またアルバム部門を制したジョン・バティステ『We Are』は米ビルボード週間アルバムチャートで最高86位と決して好い結果ではないものの、時に保守と揶揄されてもそのような作品にきちんと光を当てるグラミー賞の側面が表れたと言えそうです。

3年前に開催された第64回グラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞したジョン・バティステ『We Are』ですが、他の候補作品(64th Annual Grammy Awards - Wikipedia参照)と比べればヒットに至っているとは言い難いという状況です。『We Are』が選ばれたのはグラミー賞らしい保守性、時代(特に様々な面での多様性)を意識した投票の結果でもありながら、やはり良質な作品をきちんと評価するという側面もあるはずです。

いわば”最大公約数”が選ばれやすいかもしれないMUSIC AWARDS JAPAN主要部門のバラエティ度は高くないのではと感じています。現在のグラミー賞では主要部門のうち最優秀レコード賞、最優秀アルバム賞、最優秀楽曲賞および最優秀新人賞についてノミネートが8枠あり(3年前は10枠)、MUSIC AWARDS JAPANにおいても主要部門は米グラミー賞に倣い8作品/歌手に拡大すれば、より豊かなラインナップになるのではと考えます。

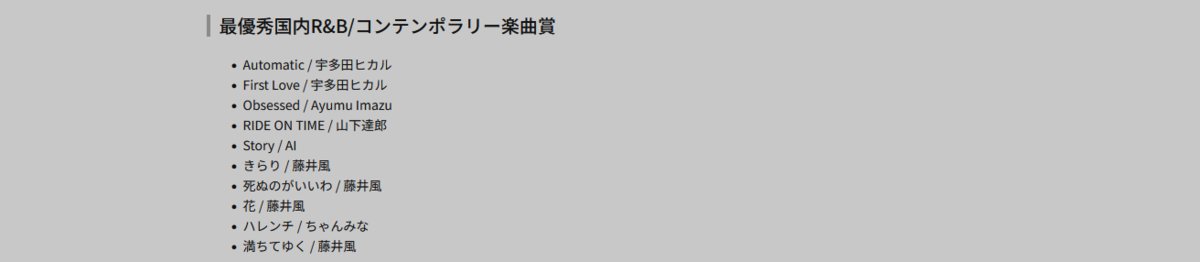

⑥ デジタル(主にサブスク)未解禁作品の選出

音楽チャートがエントリーの選定基準となることから、デジタル未解禁歌手やその方の作品がノミネート段階まで至ること自体は自然なことではあります。

その例として最優秀国内R&B/コンテンポラリー楽曲賞の候補作品を挙げましたが、ノミネートに2024年以降リリース曲が少なすぎることも問題ながら、この中に山下達郎「RIDE ON TIME」が含まれています。そしてこの曲は現時点でもサブスク解禁されていないどころか、山下さんはサブスクに強く否定的な態度をインタビューで示しています。

しかし前項目でも述べたように、CEIPAは『日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにする』ことを音楽賞設立の目的としています(『』内は「MUSIC AWARDS JAPAN」新設 - MUSIC AWARDS JAPAN|CEIPAより)。仮に「RIDE ON TIME」が”誇れる作品”として受賞した際、海外の音楽ファンからサブスクでチェックできないと言われたならば新設音楽賞はどう対処するのか、とても気になります。

日本の歌手は未だ完全にサブスクを解禁していない歌手、また解禁しても一部にとどめる歌手もいらっしゃいます(実は山下達郎さんは後者に該当します)。そして山下さんをはじめ、サブスクへの悪しきイメージを平然と発信する方もいます(それが日本の音楽ファンにサブスク否定派が少なくない要因だと感じます)。そのような歌手の存在が日本の音楽全体をオープンではないと思わせるのならば、きちんと解禁する歌手に失礼です。

CEIPAは、そして日本の音楽のみならずエンタテインメント業界全体が、未解禁を続ける歌手に対しサブスク解禁しない理由をきちんと尋ね、説得することは必須だと強く考えます。

⑦ 一般投票部門の存在

MUSIC AWARDS JAPANは会員による投票が主体であり、その点は米グラミー賞と共通しますが、一方で一般投票部門も存在しており、こちらはアメリカン・ミュージック・アワード的といえます。しかしアメリカン・ミュージック・アワードは”コアファンの多さ×熱量”が結果に反映されやすく、偏りが生まれかねないと危惧します。加えて今回、一般投票部門が中間結果を発表することでより過熱する状況にも違和感を抱いています。

加えて、上記部門の投票がSpotifyを介して行われることで偏りが生まれかねないと感じています。SpotifyのみならずApple MusicやLINE MUSICの週間チャートをまとめたストリーミング表を毎週作成している者として実感することですが(同表はCHART insightからヒットを読む カテゴリーのエントリーにて掲載)、Spotifyでは曜日特性等の変動条件にかかわらず、コアファンの多い且つ熱量の高い歌手の作品が変動しやすい状況です。

一般投票部門を行うならば、せめて偏りが反映されにくいところ(上記部門に関してはApple Music)で行うのが最善とは考えますが、一般投票部門は必要かどうかについて議論することがそもそも重要だと考えます。Stationheadの浸透も相まってSpotifyチャートが偏りがちになってきたことを踏まえ、ビルボードジャパンに対しストリーミング指標の見直しを提案している者としてはそう強く思うのです。

⑧ ノミネート発表がNHKで報じられないこと

最初の項目にて、MUSIC AWARDS JAPANのノミネート作品発表会の開催アナウンスについて『どのような形で発表するか、そして開催時刻の発表がなぜ前日なのかという曖昧さは拭えませんでした』と記しました。加えて、報道機関による発表後の記事発信時間のばらつきにも違和感は拭えませんでしたが、それ以上にMUSIC AWARDS JAPAN授賞式2日目を生中継するNHKがノミネートについて報じなかったことが引っかかります。

(NHKニュースにおける”MUSIC AWARDS JAPAN”検索結果はこちら。『検索文字にヒットするコンテンツは見つかりませんでした』と表示されます。)

音楽賞のノミネート発表報道は生中継の宣伝に成りかねませんが、NHKは『NHKスペシャル』や『クローズアップ現代』の番宣的な内容を、それとは示さずにニュース番組で発信した上で最後に番宣だったと明かす手法を採っています。それ自体は問題だと感じますが、そもそもMUSIC AWARDS JAPANノミネートの発表は(番宣目的以上に)”音楽文化の紹介”という位置付けで語られるべきものであり、報じることは問題ないと考えます。

このブログではビルボードジャパンに対し、知名度でオリコンに勝るにはオリコンが徹底するチャート発表時間をビルボードジャパンでも設定すること、そして設定に合わせてイベント化することを提案し続けています。ソングチャートの場合は水曜夕方17時に解禁を設定し、その時間に合わせてYouTube生配信等を行うのが好いと捉えていますが、新設音楽賞においてもイベント化が巧くないと感じずにはいられません。

おわりに

主要6部門については基本的に納得できる一方で、MUSIC AWARDS JAPANは全体的に”管理や体制が不十分” ”報道メディアとの連携が不徹底” ”エントリー選定基準が曖昧” ”音楽チャートに頼りすぎたことからくるフックアップの限界”といったマイナス面も目立つというのが自分の見方です。

無論これは、ノミネート作品発表会を経なければ見えてこなかった部分はあります。しかしながら管理や体制、連携の問題は以前から申し上げていたことであるため、新設音楽賞の初回がすべて終了したタイミングでも、いや時間を用意できるならばその前に、きちんと議論することを切に願うばかりです。

そして今回ノミネートされた顔ぶれからは、MUSIC AWARDS JAPANが謳う透明性が”無難な顔ぶれと化してはいないか”、新設音楽賞が”古くさいと思わせてはいないか”等を実感しています。エントリー選定基準もさることながら、投票会員の増加や会員の平均年齢引き下げの必要性についても再考を希望します。

懸念事項主体の発信ではありますが、MUSIC AWARDS JAPAN側に届くことを願うばかりです。